Al prezzo di una moderna city-car potreste mettervi in garage una “youngtimer” coi fiocchi, ci avete mai pensato? Oltre il tempo e oltre le mode, abbiamo stilato una lista di dieci storiche per cui siamo certi sareste disposti a fare carte false. Dieci auto molto diverse tra loro ma con un denominatore comune: il prezzo. Costano tutte meno di 10.000 euro.

Che amiate i track day, la guida en plein air o quella più confortevole di una berlina, poco cambia. Le vetture che stiamo per proporvi hanno tutte oltrepassato le venti primavere e – ve lo garantiamo – promettono un’esperienza di guida molto più emozionante di quella offerta dalle auto moderne. Al costo di un’utilitaria nuova, potreste mettere le mani su una tra queste “vecchiette” che sicuramente scorrazzano da tempo nei vostri sogni di appassionati. Che sia per il tragitto casa-ufficio o per un weekend fuori porta, vi suggeriamo una “top ten” da non lasciarsi scappare.

1) Fiat Uno Turbo i.e. (1985)

Sportiva dall’abito discreto, è tra le utilitarie l’esempio più lampante del “design che funziona” di Giorgetto Giugiaro. A differenziarla dalle Uno di tutti i giorni fendinebbia, codolini, cerchi in lega e spoiler posteriore. Centocinque cavalli per 845 kg di peso: l’esperienza di guida, sul filo dei duecento all’ora, è adrenalina pura. Da cercare in condizioni di assoluta originalità, oggi vale 4500 euro.

Sportiva dall’abito discreto, è tra le utilitarie l’esempio più lampante del “design che funziona” di Giorgetto Giugiaro. A differenziarla dalle Uno di tutti i giorni fendinebbia, codolini, cerchi in lega e spoiler posteriore. Centocinque cavalli per 845 kg di peso: l’esperienza di guida, sul filo dei duecento all’ora, è adrenalina pura. Da cercare in condizioni di assoluta originalità, oggi vale 4500 euro.

2) Peugetot 205 GTI (1984)

Altra “piccola bomba” che ha segnato l’epoca delle utilitarie pepate anni Ottanta. Motore atmosferico di 1,6 litri, 105 CV (dal 1986 sono 115) e un DNA da bruciasemafori: le premesse per divertirsi al volante ci sono tutte. Da segnalare, oltre alle “millesei”, la più potente 1.9 da 130 CV e la leggerissima Rallye 1.3 da 100 CV. Si spendono al massimo 10.000 euro.

Altra “piccola bomba” che ha segnato l’epoca delle utilitarie pepate anni Ottanta. Motore atmosferico di 1,6 litri, 105 CV (dal 1986 sono 115) e un DNA da bruciasemafori: le premesse per divertirsi al volante ci sono tutte. Da segnalare, oltre alle “millesei”, la più potente 1.9 da 130 CV e la leggerissima Rallye 1.3 da 100 CV. Si spendono al massimo 10.000 euro.

3) Volkswagen Golf GTI (1984)

Tre lettere, una leggenda. A ventitré anni dal debutto, la seconda generazione della compatta di Wolfsburg nella sua declinazione più sportiva è già un mito. Il motore 1.8 garantisce prestazioni brillanti, il comportamento stradale è facile e prevedibile. La versione più allettante è senza dubbio la G60: grazie all’adozione del compressore “G” con intercooler aria/aria sviluppa la potenza di 160 CV (216 km/h la velocità massima). Un esemplare in perfette condizioni vale 7500 euro.

Tre lettere, una leggenda. A ventitré anni dal debutto, la seconda generazione della compatta di Wolfsburg nella sua declinazione più sportiva è già un mito. Il motore 1.8 garantisce prestazioni brillanti, il comportamento stradale è facile e prevedibile. La versione più allettante è senza dubbio la G60: grazie all’adozione del compressore “G” con intercooler aria/aria sviluppa la potenza di 160 CV (216 km/h la velocità massima). Un esemplare in perfette condizioni vale 7500 euro.

4) Alfa Romeo 33 Permanent 4 (1991)

La massima evoluzione della più sportiva delle “33”. Raffinatissima la trasmissione con giunto viscoso centrale Ferguson, con la coppia motrice distribuita prevalentemente all’avantreno (95%). Il motore, altro pezzo forte della compatta del Biscione, nella versione non catalizzata eroga la bellezza di 137 Cv a 6500 giri/minuto. Pronto e vigoroso sin dai medi regimi, ha dalla sua la tipica e coinvolgente sonorità del boxer Alfa. Potrebbero bastare 2000 euro.

La massima evoluzione della più sportiva delle “33”. Raffinatissima la trasmissione con giunto viscoso centrale Ferguson, con la coppia motrice distribuita prevalentemente all’avantreno (95%). Il motore, altro pezzo forte della compatta del Biscione, nella versione non catalizzata eroga la bellezza di 137 Cv a 6500 giri/minuto. Pronto e vigoroso sin dai medi regimi, ha dalla sua la tipica e coinvolgente sonorità del boxer Alfa. Potrebbero bastare 2000 euro.

5) Alfa Romeo 75 (1985)

Non ha certo bisogno di presentazioni: è l’ultima berlina a trazione posteriore della Casa prima dell’arrivo dell’attuale Giulia (2016). La meccanica transaxle è quella, collaudatissima, dell’Alfetta (1972). I generosi motori bialbero, aggiornati rispetto alle unità originarie, vedono con l’avvento della seconda serie l’adozione dell’iniezione elettronica. L’erogazione è meno brusca rispetto alle versioni a carburatori, la magia del sound resta pressoché invariata. Una “1.8 IE” (versione che quest’anno compie 30 anni) costa dai 4 ai 6000 euro.

6) Alfa Romeo 156 (1997)

Restiamo ancora in casa Alfa, suggerendovi quella che è probabilmente la berlina più bella della sua generazione. La 156, capolavoro di Walter De Silva, è ispirata alle grandi Alfa Romeo del passato e ha uno stile davvero senza tempo. A vent’anni dal debutto, è già un grande classico. Con il V6 Busso, poi, fa dimenticare l’assenza della trazione posteriore persino agli alfisti più intransigenti. Il 6 cilindri sviluppa una potenza di 192 CV a 6300 giri/minuto, per una velocità massima di quasi 230 km/h. Prezzo? 3000 euro.

Restiamo ancora in casa Alfa, suggerendovi quella che è probabilmente la berlina più bella della sua generazione. La 156, capolavoro di Walter De Silva, è ispirata alle grandi Alfa Romeo del passato e ha uno stile davvero senza tempo. A vent’anni dal debutto, è già un grande classico. Con il V6 Busso, poi, fa dimenticare l’assenza della trazione posteriore persino agli alfisti più intransigenti. Il 6 cilindri sviluppa una potenza di 192 CV a 6300 giri/minuto, per una velocità massima di quasi 230 km/h. Prezzo? 3000 euro.

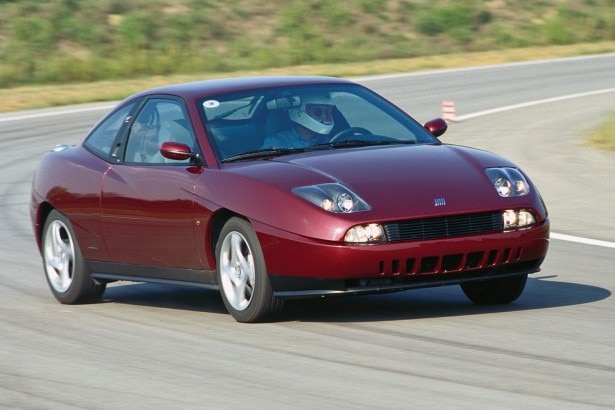

7) Fiat Coupé (1993)

Marchio “popolare”, griffe d’autore. Questa sportiva Fiat disegnata da Chris Bangle per Pininfarina ha motori robusti e prestazioni da gran turismo. La guida, facile e sicura, nella versione sovralimentata “2.0 i.e Turbo 16 valvole” si fa davvero divertente. Trovarla in ordine, tuttavia, potrebbe rivelarsi un’impresa. Motore 4 cilindri, 190 CV, 225 km/h. Per portarsela a casa servono 3000 euro.

Marchio “popolare”, griffe d’autore. Questa sportiva Fiat disegnata da Chris Bangle per Pininfarina ha motori robusti e prestazioni da gran turismo. La guida, facile e sicura, nella versione sovralimentata “2.0 i.e Turbo 16 valvole” si fa davvero divertente. Trovarla in ordine, tuttavia, potrebbe rivelarsi un’impresa. Motore 4 cilindri, 190 CV, 225 km/h. Per portarsela a casa servono 3000 euro.

8) Opel Calibra (1989)

L’ultima opera di Erhard Schnell per la Casa del Fulmine ha un design votato all’aerodinamica (Cx 0,26) che conquista i giovani. La versione “Turbo 4×4″ – che vi consigliamo – è una delle pochissime vetture granturismo con trazione integrale mai costruite. Gran tenuta di strada e prestazioni più che brillanti (i 204 CV del motore 2 litri la spingono alla soglia dei 250 km/h). Costava relativamente poco appena uscita, nel 1992, e costa poco oggi: si compra con 4000 euro.

9) BMW Z3 (1996)

Questa grintosa roadster bavarese, con il suo design un po’ moderno e un po’ retrò, è una vera “instant classic”. Utopico, ormai, trovarne una a 6 cilindri per meno di 15.000 euro. Se volete spendere meno, andate dritti sulla versione “base”: il motore è un 4 cilindri di 1,8 litri da 115 CV. Non saranno i 192 della più ambita 2.8, ma bastano comunque a farvi correre col vento nei capelli sul filo dei duecento all’ora. Costa 7500 euro.

10) Mazda MX-5 (1989)

La Miata (gli appassionati la chiamano anche così) è una frizzante spider giapponese dal gusto “british”, specie nella livrea neo Green che caratterizza la rara V-Special del 1991 (è questa che vi consigliamo di cercare). Piuttosto diffusa sulle nostre strade, grazie alla sua proverbiale affidabilità e ai bassi costi di manutenzione, è una scoperta molto richiesta sul mercato. La prima serie, prodotta dal 1990 al 1997, costa dai 6 ai 9000 euro.

La Miata (gli appassionati la chiamano anche così) è una frizzante spider giapponese dal gusto “british”, specie nella livrea neo Green che caratterizza la rara V-Special del 1991 (è questa che vi consigliamo di cercare). Piuttosto diffusa sulle nostre strade, grazie alla sua proverbiale affidabilità e ai bassi costi di manutenzione, è una scoperta molto richiesta sul mercato. La prima serie, prodotta dal 1990 al 1997, costa dai 6 ai 9000 euro.

Alberto Amedeo Isidoro